Capillarité et loi de Jurin

Fondamental : Capillarité

Les liquides peuvent avoir des comportements très curieux : ils sont capables de vaincre la pesanteur pour établir un pont capillaire, s'élever sur un plan incliné ou monter dans un fin tube en verre, appelé tube capillaire.

En effet, quand un tube capillaire est plongé dans l'eau, les molécules d'eau sont plus attirées par le verre que par l'air.

L'eau adhère aux surfaces du tube pour augmenter sa surface de contact avec le verre et diminuer sa surface de contact avec l'air, puis ses molécules sont attirées sur la partie de la surface du tube immédiatement au-delà, et par répétition de ce phénomène l'eau monte ainsi le long du tube, jusqu'à ce que la gravité qui s'exerce sur la colonne d'eau compense exactement l'effet d'attirance vers le haut.

Les buvards qui aspirent l'encre, les éponges qui s'imbibent d'eau ou encore le carré de sucre qui devient tout noir quand on le trempe dans le café sont des phénomènes illustrant la capillarité.

Dans les arbres, la circulation montante de la sève depuis les racines jusqu'aux feuilles se fait dans un réseau de vaisseaux dont le diamètre varie de la dizaine à la centaine de micromètres, suivant la nature de l'arbre et la position du vaisseau.

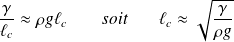

On définit la longueur capillaire

comme étant la longueur pour laquelle la gravité et les forces capillaires se compensent.

comme étant la longueur pour laquelle la gravité et les forces capillaires se compensent.

On l'évalue en identifiant la surpression due à la tension superficielle à la pression hydrostatique :

Cette longueur capillaire est de l'ordre de quelques millimètres.

Cette longueur correspond également à l'ordre de grandeur de la distance au bout de laquelle la perturbation induite sur la surface du liquide par l'objet devient faible.

Les effets de capillarité l'emportent généralement si les dimensions du système sont plus petites que la longueur capillaire.

Dans le cas de l'eau par exemple, la capillarité reste négligeable pour des objets de la taille de quelques millimètres ou plus.

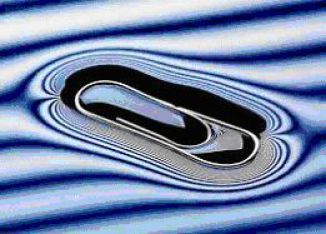

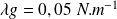

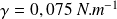

On considère un trombone dont la masse linéique est de l'ordre de

.

.

Le poids linéique exercé sur le trombone est

, ce qui est inférieur au coefficient de tension superficielle de l'eau

, ce qui est inférieur au coefficient de tension superficielle de l'eau

: le trombone va flotter sur l'eau.

: le trombone va flotter sur l'eau.

Fondamental : Une 1ère démonstration de la loi de Jurin

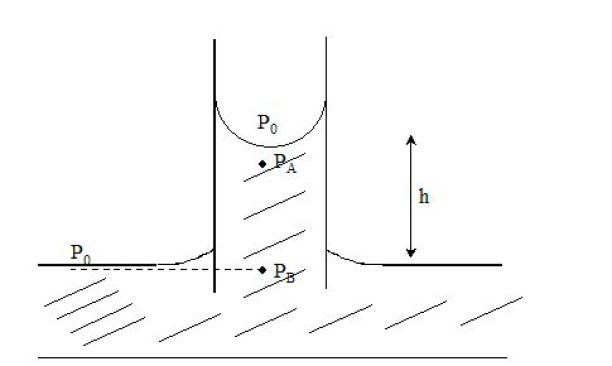

Considérons un tube capillaire qui trempe dans l'eau.

Au sommet de la colonne d'eau, un ménisque courbe se forme à l'équilibre.

Pour un tube en verre plongé dans l'eau, le ménisque est une demi – sphère : le rayon du ménisque est donné par le rayon

du tube.

du tube.

L'élévation du liquide dans le tube compense la différence de pression entre les deux côtés de l'interface.

D'après la loi de Laplace, où

est la pression atmosphérique, la pression au point A vaut :

est la pression atmosphérique, la pression au point A vaut :

La pression au point B, situé à la verticale de A et au même niveau que la surface libre de l'eau, est la pression atmosphérique.

On applique la loi de l'hydrostatique entre les points B et A, en notant

la masse volumique du liquide :

la masse volumique du liquide :

Ce qui permet, après simplifications, d'en déduire la loi de Jurin donnant la hauteur d'ascension d'un liquide dans un tube capillaire :

Fondamental : Une 2nde démonstration de la loi de Jurin

On peut retrouver la loi de Jurin en effectuant un bilan des forces :

La force de tension superficielle qui agit sur tout le tour du ménisque compense le poids du liquide soulevé.

En projection sur la verticale, la force de tension superficielle vaut la circonférence du tube fois le coefficient

:

:

Le poids est le produit de la masse volumique par le volume du liquide soulevé :

L'égalité des deux forces conduit bien à l'expression de la loi de Jurin.

Prenons l'exemple de l'eau à température ambiante : elle s'élève, par exemple, de 3 cm dans un capillaire de 5 mm de rayon.